レス数が 200 を超えています。残念ながら全部は表示しません。

淡々とレーサーのみを貼り続けるスレ 市販車は駄目よ

▼ページ最下部

※省略されてます すべて表示...

Kawasaki KR500 ('81年型:その1)

Kawasaki KR500 ('81年型:その1) カワサキが'80年からGP500に投入したワークスマシンの'81年型。

ライダーは'78年、79年とKR250/350で両クラスを2年連続制覇したコーク・バリントン(南アフリカ出身)。

カワサキ初のWGP500専用マシンは期待されたものの、初年度はレース最上位5位の年間ランキング12位で終わる。

翌81年(画像車)は、基本構造は同じままパワーアップや軽量化等を推し進めて改良。

第3戦と7戦で3位、最終戦4位と好走し、翌年へ大きな希望をつなぐ役割は果たしている。

結果的に それ程優秀な成績を残せなかったマシンなのだが、タミヤ模型は製品化に踏み切る。

それは、車体構造が革新的で、模型でそれを組み立て観察する面白さがあったからだった。

Kawasaki KR500 ('81年型:その2)

Kawasaki KR500 ('81年型:その2) 画像は上を裸にした姿で、この状態から燃料タンクは外せない。

革新的な車体とは、タンクをストレスメンバー(フレームの一部)としたバックボーンのアルミモノコック構造としたところ。

(覇権を争うヤマハとスズキの2大勢力は、一般的な細いアルミ角パイプフレームの時代)

主な目的は、車体剛性を上げつつ軽量化もするという 相反する2点を推し進める狙い。

外骨格の昆虫にも似た外皮が構造体というのは、市販車に展開するにはコスト的に厳しい構造だが、

WGP専用のワークスマシンという事で、ある種の理想を追求した設計コンセプトを実践していた。

(スイングアームを除けば、リアフレームもパイプ部材を一切使っていない)

エンジン(2st500cc)は、KR250のタンデム2気筒を二つ連結した様なスクエア4気筒で、

カワサキ伝統のロータリーディスクバルブ。

80年型での最高出力は120psと言われるが、同じスクエア4でも熟成期に入っていたYZRやRGBには肉薄できず、

250、350を制した名手コーク・バリントンをもってしても苦戦を強いられてしまった。

因みに、フロントブレーキを支える様に付くロッド(棒)は、機械式のアンチノーズダイブ機構。

(制動時にブレーキキャリパーにかかる反作用をリンケージで伝達し、フォークを延ばす方向に力をかける構造)

後に市販車へも浸透していた油圧感応式の前段階的な方式だが、この81年型から採用している。

Kawasaki KR500 ('82年型:その1)

Kawasaki KR500 ('82年型:その1) カワサキはやっと走る様になった'81年型から、さらに勝利に近付くべく

プレス成形バックボーンフレームに大幅な設計変更を加えたニューマシンを'82年に投入。

モノコック構造は外表面が昆虫の様にツルりと形なら効果を最大限に引き出せるが、

ライダーのひざやハンドルを逃げる凹凸があると剛性上は不利。

そこで摂られた82年型の手法は、剛性を高めるべくフレームとしての形状を最適化。

結果、タンクとフレームは分離されたが、81年型と同様にフレームにも燃料を入れるダブルタンク構造としている。

(理想からは一歩後退した印象だが、これでも十分革新的かと)

現代のレーサー設計では、この構成が主流にはなっていないものの、

カワサキは↓市販車ZX14R(ZZR1400)で この考え方を現代でも継承している。

http://bbs77.meiwasuisan.com/img/thought/13739629250182.jp...

(ZXのフレームに燃料は入らないが、フレーム内の空間をエアクリーナーBOXとして使っている)

Kawasaki KR500 ('82年型:その2)

Kawasaki KR500 ('82年型:その2) このフレームは 当時のコンベンショナルタイプの約10倍の強度を有していたが、

カワサキの誤算は、当時のタイヤがこの高剛性フレームに見合ったグリップ力を有していなかった事。

フレーム性能がエンジンやタイヤより上回り過ぎて乗りにくさを招き、コーク・バリントンを非常に悩ませてしまった。

また、この'82年型から旋回性能を重視するフロントの16インチ化を早々と導入。

だが、理想的フロントアライメント値をまだ模索中の段階だったため、

(1)ボルトオンの別体式ヘッドパイプ構造

→テーパープレート(薄い三角形板)を挟む事で、キャスター角度の変更が可能。

(2)フロントのアクスルにエキセントリックアジャスターを装備

→フォークオフセットとトレール値の調整が可能。(フェンダーとタイヤの隙間が大きいのはこの偏心する調整器のせい)

などと、レースを重ねる中で理想値を見つけ出そうという実験機的な狙いも持っていた。

さらに、'81を引き継ぐ機械式のアンチノーズダイブ機構は、16インチ化と共に

更なる制御精度を高めるべく、リンク構造などで複雑な様相を呈している。

以上に様に、確固たる実績を有していた訳でもないKR500なのに、様々な新しい要素もクリアせねばならず、

問題山済みでのGPシーズン突入はチーム、とりわけコーク・バリントンに重荷がのし掛かったが、

「それを粛々とこなすのがプロの仕事だ」と言ってのける男気あふれる職人肌のライダーであった。

ワークスとは言え、チームはコークと監督、メカニック2人(1人はコークの実兄)のたった4人という小所帯で、

ワークスとは言え、チームはコークと監督、メカニック2人(1人はコークの実兄)のたった4人という小所帯で、 コーク自身が移動中のトランスポーターを運転する事もあったという。

こんな弱小チームなれど、何とか勝利をと努力を続けたが、人、金、資金と何もかもが不足していた上に、

カワサキはシーズン中盤でWGP撤退を表明、改良部品の開発もストップしてしまう。

全てがチグハグなまま低迷を続け、'82年は最高位が6位、最終戦もまさかのリタイヤと

有終の美を飾る事も叶わなかった。

ところで、KR500は「コーク・バリントン(画像左下)が駆ったマシン」が基本だが、

'82年ラグナセカにスーパーバイクで出走予定だったエディ・ローソン(画像右)が

レース前にトランスポーター事故でマシンが届かなかった際

GP500にKR500でスポット参戦しており、画像車がその時のマシン。

そのレースで、ローソンをしてラップタイムがケニーロバーツYZRの5秒遅れという事実が、

カワサキのWGP撤退を後押ししたとも言われている。

しかし、その斬新なメカ(創造と挑戦)は「ライムグリーンの異色マシン」として輝きを放っていたし、

タミヤの模型説明書には、「82年を最後に世界GPから撤退したカワサキだが、

KR500とコークバリントンがこのまま世界GPにチャレンジしていたら大きな成功を勝ち得たことは間違いないであろう。」

とも記されていた。

(因みに、コークはWGP500で未勝利だったが、昨年 MotoGPの殿堂入りを果たしている)

Yellow Corn - Suzuki Inazuma 1200 改

Yellow Corn - Suzuki Inazuma 1200 改 テイスト・オブ・ツクバの最高峰「ドーバー・ハーキュリーズ(なんでもあり)クラス」に出走したイエローコーンのマシンで、

油冷イナズマ1200のエンジン+フレームをCB750Fルックスでまとめた物。

加賀山選手の駆る>>257(>>260-263,>>292-293)のライバル機で、

こちらは、同じく全日本級の國川浩道選手が乗機。

「決勝を全て走りきれた事だけで実は奇跡。

前回のエンジンを治して使用したからか、レース前にトラブルが続きテストをまともに出来ていませんでしたが、決勝はバッチリ。

今回はRASHの清水さんが組んだエンジンでトルクも出て良い感じ。速かった。

それを阪井輪業の阪井と車体と共にセッティングしていきました。

このクラスでのトップは、油冷エンジン、キャブ車と正立フォークは自分だけでしたが、ちゃんと乗れたのも阪井輪業さんのお陰。

そして当日はNESTの椎根さんと仲間にもお手伝い頂きました。

決勝日、前日の夜のガレージでは他チームのメカさんまでも勢揃いで治してくれたので、なんとかなったのだと思います。

繋がりって素敵。

素晴らしい技術と情熱を持った人達です。

ありがとうございました。」

と、國川氏はブログにつづっていた。

Yellow Corn - Suzuki Inazuma 1200 改(2)

Yellow Corn - Suzuki Inazuma 1200 改(2) 「空冷エンジンの最高峰・油冷エンジンをホンダらしいルックスに仕上げたんだ」とイエローコーンの杉田代表。

(HONDA×SUZUKIを捩ったタンクのネームにも注目)

海外でも↓同じ油冷×CB750Fの組み合わせがあって

http://bbs45.meiwasuisan.com/bike/1486736687/18...

杉田氏が どうしてこの様にしたのかは不明なのだが、

フレディ・スペンサーが駆ったAMAスーパーバイクCB750Fは好きだし、

精緻な造形を持つ油冷エンジンにも魅力を感じる一ファンとしては、ワクワクする組み合わせだったりする。

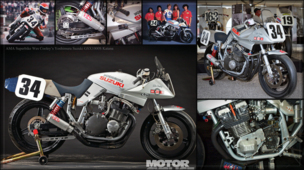

1980 Yoshimura-Suzuki GS1000R (XR69)

1980 Yoshimura-Suzuki GS1000R (XR69) ご存知、'80年鈴鹿8耐の第3回大会のウイニングマシン。

駆ったのは、第1回大会でヨシムラGS1000で優勝したウェス・クーリーと世界GPを欠場して参戦のグレーム・クロスビー。

レースはエディ・ローソン/グレッグ・ハンスフォード組のカワサキZ1とデッドヒートだったが、

7時間目に逆転したヨシムラGS1000Rが、40秒差でチェッカーを真っ先に受けた。

尚、この年のゼッケン「12」が、その後ヨシムラのエースナンバーとして 現在も引き継がれている。

↓ヨシムラ・ツーリングブレイクというイベントでのGS1000Rの音出し

https://www.youtube.com/watch?v=NaBX7vL6Hq...

ところで、8耐の第2回と4回(>>295))はホンダが優勝しているのだが、

>>305で「油冷が好き」と言っているその理由の半分くらいは

大企業「ホンダ」と対等に渡り合っていた町工場「ヨシムラ」のせい。

Yoshimura-Suzuki GS1000

Yoshimura-Suzuki GS1000 >>307と順番が逆だが、こちらが'78年8耐 第一回大会の優勝車 ヨシムラ・スズキGS1000

ただ、当時のマシンではないようで、左上と右下の古い写真以外はヨシムラ謹製のレプリカ。

創業当初はホンダのレーサーチューニングを手掛けていた吉村だったが、

ホンダにレース専用の部署(HRCの前身)が出来ると聞き決別。

アメリカに進出した吉村はデイトナレースで前代未聞の三連覇を達成するなど

集合管+名チューナーで一躍有名に。

ベース車として使うスズキ(横内悦夫氏)とも意気投合し、次なる目標は

「ホンダに勝とう!」

第一回大会での出走が分かっていたRCB>>308を打倒したいスズキ(横内氏)の秘策は、

まだ開発中だった市販予定の秘蔵GS1000プロトタイプを吉村に託す事。

GSを見た吉村は「過剰品質だ。レースに向いてる」と2バルブのままカリカリにチューン。

そしてレーサー(Wクーリーと>>295でも優勝のMボールドウィン)に出した指示が、

壊れるものかと「スプリントレースのペースで走れ」

レースは誰もがホンダの勝利を疑わなかったが、RCBは欧州24H耐久のペースで周回を開始するも

予想外のペースにNo.2組が焦って転倒、No.1組マシンは想定以上の負荷にエンジンが壊れしまう。

終わってみれば、普通のバイクと見た目があまり変わらないヨシムラGS1000が勝利したのである。

↓レプリカだが、GS1000の音出し

https://www.youtube.com/watch?v=2KxJlU4Kwz...

Moriwaki Monster Z1000

Moriwaki Monster Z1000 吉村秀雄の弟子であり、娘むこでもある森脇 護氏が設立したモリワキエンジニアリング。

POP吉村の意見に真っ向から反対した為、勘当されての独立だったが、吉村が米国人悪徳パートナーに騙されて失敗したアメリカの事業と

その負債に対し、救いの手を差し伸べたのも森脇氏だった。

「Z1は元々ヨシムラのおやじが使ってたんですよ。それがスズキのサポートを受けるようになったんで、

それなら俺がやる、と言う事でZを使うようになったんです。

元々うちはCBの125で125クラスに参戦してたんだけど、それがZなら排気量もでかいし、

簡単にパワーが出せるってこともあってクラスを変更したんですよ」

AMAや欧州スーパーバイクタイプの本モリワキモンスターは,>>240にある様にワイン・ガードナーが'81年に駆っていたもので、

当時の写真は↓こちら

http://bbs77.meiwasuisan.com/img/thought/13739629250195.jp...

全英選手権で優勝、デイトナでも3位に入るなど好成績を収めており、チーム監督の森脇氏は

WGPチャンプに至るガードナーというダイヤモンドの原石を発掘する名手でもあった。

尚、本機はモリワキで保管をしていたものの ずっと不動車であったが、最近復活させたそうで

その音出し風景が↓こちら

https://www.youtube.com/watch?v=yyAR_qi1ge...

Moriwaki Monster Z1000(2)

Moriwaki Monster Z1000(2) 少々判りにくいが、車体にも随所で改造がある細部など。

エンジンチューンが中心のヨシムラと違い、モリワキは高度な技術を持った車体コンストラクターでもある。

(因みに、ホンダの超高額なMotoGPレプリカ RC213V-Sのフレームを生産したのはモリワキ)

森脇社長の知らない内にスタッフの手で整備され、復活したモリワキモンスターZ1000。

「病院で寝ているお爺さんみたいやったが、心臓手術受けたら ようしゃべる様になった」

「昔イギリスでガードナーが乗って、バリーシーンのスズキGP500をツッコミでぶち抜き、何でこんなに速いのかと

驚いたケニーロバーツやらみんながZを見に、ピットに集まって来た」

「今の物と違って、Zは油圧が下がっても壊れない丈夫なエンジンやった」

「スペンサーやローソンもZで育って、世界に羽ばたいていった」

などと、Z復活を喜び、問わず語りがはずむ ↓森脇社長トークショーの様子。

https://www.youtube.com/watch?v=5e1bR5kGRc...

(ビデオの最後、こちらでは社長自ら愛おしそうにワイドオープンでレーシング)

オマケだが、モリワキで販売中の隠れた人気アイテムが↓こちら

http://bbs77.meiwasuisan.com/img/thought/13739629250196.jp...

モリワキが開発したモナカ・サイレンサーに掛けたジョーク商品『モリワキ最中』。

性能追求に手抜きのないモリワキだけに、食味でも妥協は許されないのか 美味しいと評判らしい。

(ここでも何となく、森脇護氏のお人柄が感じられるかと)

1981 Moriwaki Monster - Kawasaki Z1000

1981 Moriwaki Monster - Kawasaki Z1000 こちらは、>>295と同じ'81年の鈴鹿8耐(第4回大会)に出場したF1レギュレーション型のモリワキモンスターZ1000。

ライダーは鈴鹿に初挑戦のワイン・ガードナーとジョン・ペイス。

モリワキは、無敵のRCB(RS1000)ですら鋼管パイプフレームだった時代に

一部のGPマシンだけが取り入れていたアルミフレームをいち早くオリジナル製作で導入。

(森脇氏の独立は、車体にあまり執心しないポップ吉村への不満も要因の一つだという)

現代ほど剛性は高くないだろうが、細めのアルミ角パイプで構成されたフレームは

他チームの鋼管のそれよりも かなり軽量だったと推測され、

実際に、マシンを駆ったガードナーは予選で前年のポールポジションタイムを3秒近く、

更にコースレコードも2秒程上回るという驚異的なタイムを叩き出してしまう。

(画像上段中央がガードナーのライディング写真)

決勝は、キック始動に手間取り大きく出遅れるも、ハイペースで首位を猛追。

やがてトップへと浮上したが、その矢先にスプーンカーブでガードナーが転倒を喫し

残念ながら60周でリタイアとなってしまった。

レースでは負けてしまったが、モリワキモンスターは先進的な設計であると共に

ビッグレースでは新人のガードナーを一躍スターダムへ押し上げ、

ホンダに呼ばれて世界GPチャンプへと昇華するきっかけを与えたマシンでもあった。

1993 Kawasaki ZXR-7

1993 Kawasaki ZXR-7 '93年(第16回大会)の鈴鹿8耐で、カワサキに悲願の初優勝をもたらした伊藤ハムレーシングカワサキのZXR-7。

(画像車は当時のスペアマシンらしい)

この年はTT-F1(市販車のエンジンケースを使い排気量変更しなければ、ほぼ何でもありの規定)の最後の大会(その後はスーパーバイク)で、

ホモロゲモデルZXR750Rのエンジンをベースとした公称最高出力は140ps以上。

フェアリングの左側に大きく口を空けたエアクリーナーボックスを加圧させるラムエアシステムを採用し、

'93年に全日本TT-F1、ルマン及びボルドール24時間耐久、デイトナ200マイルなど、

世界の主要レースを制覇したカワサキの誇る名ロードレーサー。

(同年の市販車ZXR750も、掃除機ホース改め 同様のゲンコツが入りそうなラムエア導入口を片側に装備していた)

8耐のライダーは、当時スーパーバイクで活躍中のスコット・ラッセルとアーロン・スライトで、

レースは、E・ローソン/辻本組などのホンダRVF上位勢が転倒やトラブルで離脱後、藤原/永井組のヤマハYZF750との一騎打ち状態に。

5時間経過したところでヤマハにクラッチトラブルが発生し、コンスタントに周回を重ねたカワサキZXR-7が勝利を手にしている。

今のところカワサキでは、これが最初で最後の8耐優勝となっており、

もし今年勝てば26年ぶりとなるが、はたして・・・

Travis Pastrana’s Suzuki GT750 Flat Tracker (2)

Travis Pastrana’s Suzuki GT750 Flat Tracker (2) >>282と同様にフロントブレーキの無いマシンを製作したのはRSD(ローランド・サンズ・デザイン)で、

2st水冷3気筒のエンジンには、欧州で入手したTR750(>>250-251)用の部品も組み込まれているらしい。

ところで推測だが、RSDのエンブレムが付く燃料タンクは↓ヤマハRD400(or250)からの流用ではないかと。

http://bbs45.meiwasuisan.com/bike/1417391137/70...

(XSR900のプロモーション用カスタムを依頼されるくらいの方なので、単なるダートレーサーを越えてカッコいい)

因みに、>>68のビクトリー製エンジンを搭載するヒルクライムレーサーもRSDが製作したもので、

市販車のカスタムに加え、レーサー製作やRSDが自らチームを組んで参戦するなど

北米のローカルレースにもかなり力を入れているようだ。

Honda RVF750R / RC45

Honda RVF750R / RC45 RC45はスーパーバイクに参戦するVFR750R(RC30)の後継として、1994年にデビュー。

ホモロゲーションマシンとして限定販売され、日本国内500台、海外550台。

画像は'95年の鈴鹿8耐に参戦した車輛で、エンジンはHRC製NL5コンプリートエンジンとの事。

見たところメカニカルパーツ以外に、燃料タンクの形状やそこに付くエアクリーナー吸入ダクトの太さもノーマルとはだいぶ違っている。

今年 公開で開催の「鈴鹿8耐オークション」に出品された内の1台(レース使用後はガレージで保管されてきたのだそう)で、結果は不明なれど予想落札価格は300〜400万円。

(因みに>>257[>>260-263]の加賀山カタナ1号機も出品され、こちらの予想価格は400〜500万)

本車はレース後に公道車として登録してあるので、再登録して公道で走りを楽しむことも可能とか。

Kawasaki KR1000

Kawasaki KR1000 '81~82年と2年連続で欧州耐久選手権の1~4位のライダーランキングに加え

メーカータイトルも独占した初代グリーンモンスター。

「KR1000の敵はKR1000」という黄金時代を築き、その圧倒的な強さは ↓ タミヤ模型がプラモ化に踏み切るほどだった。

http://bbs77.meiwasuisan.com/img/thought/13739629250217.jp...

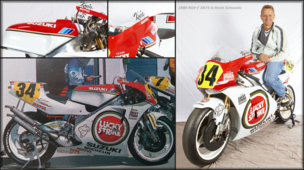

Yoshimura Suzuki GSX1000S Katana

Yoshimura Suzuki GSX1000S Katana 1978年マイク・ボールドウィンと組み>>309で8耐の第1回大会で優勝し、

AMAスーパーバイク(アメリカのローカルレース)もヨシムラで79、80年にチャンピオンを獲得したウェス・クーリーが

82年に駆ったAMAスーパーバイク仕様のカタナ。

ベースは1100SではなくAMAやTT-F1のホモロゲ取得用に販売された100cc少ない1000S(SD,SZ、生産数約3000台)で、

外観ではリアサスの取り付け位置変更やスタビ追加のスイングアーム補強などの違いが目立つ。

(ステダンの取り付けも市販デザインのイメージを損なわない様に配慮されている)

尚、この時期ヨシムラはエンジンチューニングの発熱問題(性能を上げると部品が熱量に耐え切れず、結果オイルを噴くなど)に常に悩まされ、

空冷の限界の中にあり油冷が開発されるまで我慢の連続だったらしく、またウェス・クーリーのケガなどもあって

AMAスーパーバイクなどレースでヨシムラ・カタナは満足な戦績を残す事はできなかった。

Matchless G45 Racer(1955年型 マチレス G45 レーシングバイク)

Matchless G45 Racer(1955年型 マチレス G45 レーシングバイク) >>246のG50(500cc/単気筒)が1958年に出現するまで、数少ない2気筒のレーシング・マシンとして活躍。

AJS 7R(>>212)の車体をベースにマチレスG9ロードスターの498cc並列ツインをフル・チューンして搭載。

(最高出力54馬力+α、最高速は210km/hを越えたという)

1951年のマンクス・グランプリで初登場、4位入賞を果たし、以降の6年間で80台製造されたとか。

なお画像車は、南アフリカのレーサー、ボッロ・ベッペ・カステラーニが所有・参戦していた個体で、

2019年のオークションに賭けられていたという代物。

Borg FZ(その2)

Borg FZ(その2) こちらは上のストリップ状態。

特徴的なマフラーレイアウトは、機能的にメリットは感じられないので、

>>293加賀山選手のカタナと同様に、TOTならではのファンサービスの面が大きいのではないかと。

それでも、2010年のTOTでは、完走した4レースではすべて予選トップ&優勝という完全勝利をはたし

2013年秋の大会で記録した、58秒209というコースレコードは、長らく破られることがなかったという。

ところで画像を観察すると、エンジンの上でダウンドラフトキャブの横にある斜めのクロスチューブが途中で切れているが、

少し前に拾ったボーグFZの画像は ↓ こちらで、その部分はつながっていた。

http://bbs77.meiwasuisan.com/img/thought/13739629250316.jp...

新しくエンジンを載せ替えた際に干渉した為、やむなく切断したのかもなぁ・・・と。

(画像は5Kサイズあるので、それも確認できるかと)

(55885)

Honda GL1000 Endurance Recer(1)

Honda GL1000 Endurance Recer(1) 1974年登場のGL1000は、世界初の4気筒,水冷,水平対向エンジン1000ccに加え、ホンダ初のシャフトドライブ採用車。

エンジン長を抑える為、ミッションをクランクシャフトの下に配置、また低重心化を図って燃料タンクを座席下にレイアウトするなど

大人しい外観とは裏腹に革新的なバイクだった。(通常の燃料タンクの位置には エアクリーナーや冷却水リザーブタンク、電装系、小物入れがある)

そして、その革新性に目を付けたフランス人のピエール・ドンク教授が設計したのが、このエンデュランス・レーサー。

(ピエール・ドンク氏は>>46,>>187,>>256ゴディエ&ジュヌーの活躍にも貢献している)

1976年に完成し、スイスホンダのチームで参戦。

エンジンは標準のままながらも、ボルドール24Hでリタイヤの後は、リエージュ24Hで5位、スパ24Hでは4位に入賞している。

Honda GL1000 Endurance Recer(2)

Honda GL1000 Endurance Recer(2) 本レーサーはTT-F1規定で製作されており、それは現代のSBKとは違って、基本的にエンジン以外は変更OKという比較的自由度の高い規定。

(ヨシムラGS1000R>>307、モリワキモンスターZ1000>>312 も同規定)

替えられた特製のフレームは、クロームモリブデン鋼管の当時最新とも言えるツインチューブ系の構成で、

通常のマルチエンジンでは難しい三角形(トラス)に組んだ強固なダウンチューブにも剛性を分担させるという設計。

(上下に幅の広いワイドフレームの中でシリンダーが顔を出しているという感じ)

シャーシ全体の重量はわずか12kgで、特異な形のアルミ製タンクは 耐久レース用に容量を増やしながらもスリムな形状とし

元のGL1000と同様に重心を下げる狙い。

またリアサスは、ヤマハ(0W23やTZ750>>19)が直押しのモノショック、スズキ(XR14>>213)がツインショックだった時代に

リンク式のモノショックをいち早く導入する革新性も持っていた。

(56208)

モトグッチ 500/4 GP(Moto Guzzi supercharged OHV 500cc four:その2)

モトグッチ 500/4 GP(Moto Guzzi supercharged OHV 500cc four:その2) 過給機付きの45馬力が当時としてはハイパワー過ぎて、フレーム剛性やブレーキ性能が追い付かず、

1931年のモンツァのレースに出場したものの、製造した3台すべてが完走できず、その1回だけで終わったマシンだという。

だが、この教訓が後のモトグッチ・ロードレーサーに生かされていったとか。

ところで、OHVなのでプッシュロッドで吸排バルブを駆動させているかと思うが、

そのバルブ用と思われるシリンダーヘッドに見えるスプリングのゴチャゴチャ感が半端ない。

また、英文の解説には冷却方式の記述が無いのだが、ラジエーターらしき熱交換器やそれと連結するメッシュチューブ、

その末端にポンプらしき物体がある事から、水冷に近い構造なのかなと。

戦前の昭和5年にOHVの水冷に加え過給機の搭載など考えられない日本からすれば、かなり先進技術的なエンジンである。

(戦時中の日本の液冷エンジン戦闘機は低い生産技術のため、故障が多く稼働率が低くて使い物にならなかったし、

高高度で飛来するB29を迎撃するのに必要な高性能過給機の製造も終戦までに間に合わなかった)

因みに、過給機付きGPレーサーは戦前までで、戦後は燃料事情の悪化もあって、

スーパーチャージャーの搭載が認められないかたちでレース興行が再スタートしている。

(57614)

エグリ・カワサキ 1000(EGLI Kawasaki Z1 ③)

エグリ・カワサキ 1000(EGLI Kawasaki Z1 ③) 「The Legend of Road - 伝説の川崎」というFacebookで高解像度の画像が大量にあったので連続UP

(スタジオ撮影じゃない画像はその他のネットから調達)

マシンが黄色いのは、プライベートチームの資金調達を援助してくれたミシュランへ敬意を示す為に塗られたという。

キャブレターはケーヒンの31mm強制開閉式を4連装。5段のオイルクーラーも装備。

ホイールは前後18インチ、フロントキャリパーはAPロッキード。リヤサスペンションはマルゾッキを採用。

当時のレーサーらしい、タンクの上に寝そべるような独特なポジションとなっている

エグリ・カワサキ 1000(EGLI Kawasaki Z1 ④)

エグリ・カワサキ 1000(EGLI Kawasaki Z1 ④) このゴディエ/ジュヌーの連覇がきっかけで、欧州におけるカワサキの認知度がUP

「欧州の販売促進にはレース勝利が重要」と、カワサキは世界耐久選手権にワークスで長期的に取り組むことになった。

尚、裸状態の画像が見つからず、断言できないが、↓ フレームはこんな感じかと

https://bbs77.meiwasuisan.com/img/thought/13739629250356.jp...

'76年頃のエグリ・カワサキZ2で、極太のメインチューブ(タンクレール)を持つフレームがエグリの特徴だった。

因みに、'74・75のエグリ・カワサキに続いたのが、'76年「無敵艦隊」と呼ばれた>>308ホンダRCB1000('77・78も)。

本田宗一郎が建設した鈴鹿サーキットで'78年に鈴鹿8耐を仕掛けるなど、ホンダもこの頃からワークスで世界耐久に取り組む様になっている。

(66264)

▲ページ最上部

ログサイズ:195 KB 有効レス数:336 削除レス数:10

不適切な書き込みやモラルに反する投稿を見つけた時は、書き込み右の マークをクリックしてサイト運営者までご連絡をお願いします。確認しだい削除いたします。

バイク掲示板に戻る 全部 前100 次100 最新50

スレッドタイトル:淡々とレーサーのみを貼り続けるスレ